11月1日,一场以“百年农运革命,诗赋红色董塘”为主题的活动,在广东韶关市仁化县董塘镇开启。本次活动由中共董塘镇委员会、董塘镇人民政府、仁化县老区建设促进会及仁化县诗词协会联合主办,旨在通过诗词吟咏、艺术创作、摄影等形式,深度挖掘、系统梳理与创新传承董塘镇深厚的红色历史底蕴与丰富的文化遗产。

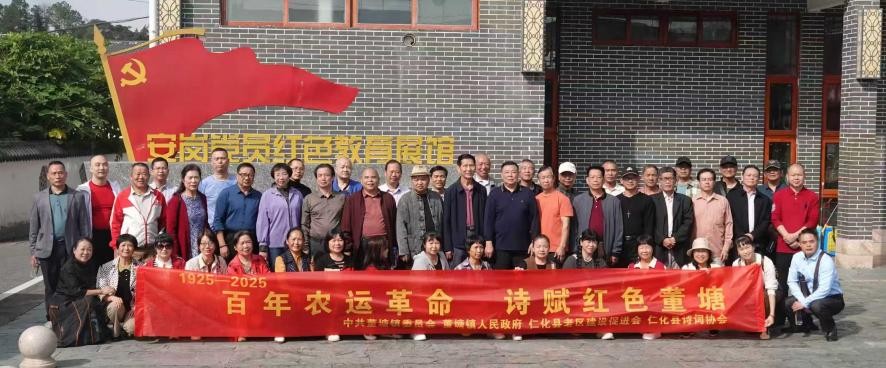

活动伊始,当地政府相关领导、诗人、摄影家、撰稿人及文艺家等一行40多人,齐集董塘镇,共同为董塘镇的红色文化传承与发展贡献各人的智慧与力量。

首站:红色安岗村,追寻先烈光辉足迹。活动的首站,诗人、学者们怀着崇敬的心情走进了董塘镇安岗党员红色教育展馆。安岗村,这片被赤色浸染的土地,被誉为仁化革命的摇篮。历史的烟云中,这里曾留下朱德、陈毅、阮啸仙等老一辈无产阶级革命家艰苦卓绝、浴血奋战的深深印记。

回溯峥嵘岁月,在大革命的风暴中,安岗村的思诒堂便已成为仁化农民运动的策源地与风暴眼,是安岗乡农民协会常务执行委员会的指挥中枢。进入土地革命战争时期,在以阮啸仙为书记的中共仁化县委坚强领导下,声势浩大的仁化暴动席卷城乡,包括攻打县城、董塘阻击战、华阳寨保卫战、双峰寨保卫战以及澌溪山游击战等一系列可歌可泣的战斗,谱写了武装反抗的壮丽诗篇。

思诒堂,更作为中共仁化县第一届县委、中共安岗乡支部、安岗乡苏维埃政府的诞生地与常驻地,见证了早期党组织和红色政权的建立与成长。安岗村亦成为连接仁化与井冈山革命根据地的重要秘密通道,是“仁化暴动”的关键支撑点,并曾作为澌溪山游击根据地和中国工农红军第四独立团的重要补给基地。安岗人民为中国的革命事业付出了巨大牺牲,据确凿史料记载,仅新民主主义革命时期,安岗村籍有名可考的烈士就达七十五位之多,他们的英魂永铸在这片热土之上。

次站:思诒堂内忆往昔,感受农运澎湃浪潮。跟随着历史的脉络,一行人随后前往安岗村思诒堂。这座始建于清代的宗祠建筑,历经沧桑,于2006年得以重修。然而,使其青史留名的,并非仅仅是其建筑,而是它所承载的厚重革命记忆。1928年1月,在阮啸仙等人的组织领导下,董塘安岗乡苏维埃政府成立大会在此举行,思诒堂随之成为苏维埃政府的办公驻地。这一事件,标志着仁化地区武装割据新局面的开启,极大地推动了仁化暴动的进程。如今,思诒堂作为研究仁化县党史与农民运动史不可多得的实物见证,其历史价值备受珍视。2022年7月23日,经广东省人民政府批准,思诒堂被正式公布为省级文物保护单位。

三站:华阳寨前仰英风,缅怀壮烈保卫战。站在安岗村的华阳寨遗址前,眼前这座始建于清代的方形圆角寨堡,巍然屹立,令人肃然起敬。它最初为抵御匪患而建,规模之宏大,令人叹为观止。寨墙高耸入云,约有十余米之高,厚度达一米之巨,占地面积更宽广,约有一万平方米之广。尽管岁月流转,如今只剩两段残垣断壁,静默地矗立在天地之间,但那份历史的厚重与悲壮,却仿佛穿越时空,依然回响在耳畔。它们仿佛在诉说着那段血与火的往事,让我们铭记那些为了保卫家园而英勇奋战的壮士们。

1928年2月20日至3月12日,在中共仁化县委、县革命委员会的指挥下,工农革命军第八独立团一部及英勇的革命群众约七百余人,依托华阳寨的险要地形,与数倍于己的国民党军队及反动民团展开了殊死搏斗。他们一次次击退敌人的疯狂进攻,最终因弹尽粮绝、寨墙被敌军炸毁且外援无望,被迫撤离。一部分战士毅然转战至澌溪山游击根据地坚持斗争,另一部分则退守至石塘双峰寨继续抗敌。华阳寨保卫战,与随后更为著名的石塘双峰寨保卫战,共同于1928年11月被中共广东省委高度赞誉为“农民暴动中最伟大的战斗”。其历史功绩,彪炳史册。鉴于其重要的革命教育意义,包含华阳寨遗址在内的安岗红色革命遗址群,于2019年被公布为韶关市中共党史教育基地;2020年,升格为韶关市爱国主义教育基地;2022年1月13日,被仁化县人民政府公布为县级文物保护单位。

末站:圩镇客厅览新貌,展望融合发展未来。行程的终点,设在了董塘镇精心打造的“圩镇客厅”。此客厅位于该镇文化体育广场,是一个集展示、洽谈、交流功能于一体的现代化综合性空间。厅内设有镇区全貌沙盘、历史沿革展陈、特色产业与文化模块等,全面立体地展现了董塘的过去、现在与未来。

“圩镇客厅”巧妙融入了董塘的红色文化、地方特色及非遗元素,通过系统展示镇村发展成效、未来规划蓝图以及丰富的非物质文化遗产,已成为董塘镇对外展示形象、吸引投资、促进文旅融合的新地标和会客厅,标志着董塘在传承中创新、在发展中前行的坚定步伐。

心声:访者感言深化,红色印记永存心间。仁化县诗词协会主席刘茂兰,在活动间隙接受笔者采访时,分享了她的感悟,安岗村,我已经来过多次,但每一次踏上这片土地,内心的感悟都有新的升华,仿佛有一股源源不断的学习力量在胸中涌动、更新。这种亲身的体验,不仅让我对红色安岗村的革命历史有了更透彻的领悟,更在心灵深处刻下了难以磨灭的赤色印记。她强调,每一次参观学习,都是一次深刻的精神洗礼,不仅深化了对革命历史的理解,更激发了内心传承红色基因、致力于文化事业的责任感与使命感。

延伸:董塘历史悠久,地名溯源底蕴长。据相关史料记载,董塘镇位于韶关市仁化县西南部,距仁化县城仅12公里。其历史可追溯至南北朝齐年间(公元479-502年),彼时始设仁化县,下辖仁化、光宅、清化、潼阳四乡。其中的潼阳乡,便是今日董塘、石塘一带的古称,因流经此地的董塘河古称“潼阳水”而得名。《韶关市地名志》亦明确记载:董塘,在仁化县西南部,古代董姓在董塘河南岸置居,并建有墟场,故名董塘。至今,在董塘河南岸,仍存有名为“老董塘”的村落,默默诉说着千年的地名渊源与沧桑变迁。

此次“百年农运革命,诗赋红色董塘”主题活动,不仅是一场文化寻根之旅,也是一次生动的红色教育实践活动。通过文学、摄影艺术的独特魅力,让那段历史重新焕发生机与活力,让红色的记忆在时代的洪流中激荡起强烈的回响。(文图:钟欣、凌琳)